1月10日(木)メディアタイムズにリカ役で芦田愛菜が出演。今回は2018年度第16回「話題を巻き起こす!PR」。

◆芽出菜市が、急にメディアに取り上げられるように!?

タブレットでニュースを見てたコーヘイが「芽出菜市に他の町から移り住んできた人、大幅アップ」と言う。どうやら新聞とかで取り上げているからのよう。後藤さんが新聞を見せる。そこには『住んでーな 芽出ー菜』というキャッチコピー。後藤さんが言うには、駅前でやっていたイベントなどでも使用されていたキャッチコピーのよう。どうやら、それがメディアの人の目にとまったようだ。

◆きっとPR会社が関わっている

そこへ「それだけじゃないよ」とリカが話に入ってくる。「じゃーん! 芽出菜市のマスコット『めでなっち』でーす!」と、ペンケースにつけた『めでなっち』のストラップを見せるリカ。ところが、「これは…」、「変だな」と皆は言う。すると、「えーっ、カワイイじゃん! 最近テレビにもよく出てるんだよ」とリカ。「芽出菜市が急にいろんなメディアに登場するようになったということは、きっとPR会社が関わっている」とキョウコさんは言う。「何?PR会社って」とリカ。その質問に、「いろんなメディアに取材してもらえるように、イベントなんかの企画を考えたりする会社」と後藤さんが答える。そしてコーヘイはPR会社へ取材に向かう。

◆PR会社を取材

・商品やサービスの魅力を広める

訪問したのは、大手のPR会社。様々な商品やサービスの魅力をどう広めていくかを常に考えている。例えば、震災で営業が不可能になった福島県のレジャー施設を盛り上げるため、フラダンスチームが全国をまわるイベントを企画してきた。イベントを通じ、盛り上げようとしたという事だ。「まさにPR」と後藤さん。リカは「それって、CMとかの広告とはちがうの?」と聞く。いいところに気づくリカであったが、「実はちょっとちがうんだ」とコーヘイ。

・広告とPRの違い

広告の場合、企業が自分達で作ったCMをテレビやウェブで流したり、キャッチコピーを新聞に掲載したりし、皆に直接魅力を伝えるのに対し、PRはイベントを開き、他のメディアに取材してもらったり、売りたい商品に関わるグッズを無料配布をしたりし、口コミにつなげたりする事で、皆に間接的に魅力を伝えるもの。実際どのようにPRをするのか、企画を考えるプランナーを密着取材。

・アプリをPRせよ

プランナーが向かったのは、健康関連の商品を作る大手製薬メーカー。新たに開発したアプリをPRするよう依頼された。このアプリは、子どもが書いた料理の絵をカメラで読み取り、自動でメニューを判別。その作り方と、栄養バランスのとれた付け合わせを提案してくれるというアプリだ。「子どもを主役に、食や栄養について親子でコミュニケーションをとりながら、アプリを利用して一緒に学んで欲しいと考えている」と、大手製薬メーカー。一体どのようにしてPRをするのか。

・オリジナルソングを公開

後日、依頼を受けたプランナーが向かった先は、都内にある音楽スタジオ。このアプリのオリジナルソングを作り、動画共有サイトなどで公開する事に。歌ってくれるよう依頼したのは、音楽家の坂本美雨さん。プランナーの考えた作戦は、楽しい歌とアーティストとしての知名度を生かして口コミを広げるというものだ。

・アンケート調査も

さらに、イベントの企画もしていたプランナー。多くのメディアを呼ぶため、ある調査を実施した。調査したのは、親子と食卓との関係。1000人以上にアンケートをした結果、栄養バランスが保たれているか不安に思っている人が75%もいる事がわかったのだ。この情報をメディア関係者に伝える。「メディアは社会問題をよく紹介するという事から、栄養バランスのとれた献立を作れないと悩む親が多い事が問題になっていると示す事で興味を持ってもらい、取材してもらう作戦にした」とプランナーは言った。

・イベントまで企画

イベント当日。会場に選んだのは小学校。実は、このアプリを家庭科の授業で使ってもらうイベントを企画していたのだ。子どもたちやメディアの興味を引きつけ、イベントは無事終了。後日、各メディアを見てみると、新聞やウェブなど90以上のメディアで、授業やアプリについて詳しく紹介されていた。「どんなに良い商品であっても、多くの人に知っていただかなければ意味がない。私達の仕事は、それをメディアなどを使って多くの人に知っていただく事だと思う。」とプランナーは話していた。

◆政治家や政党も着目するPRの効果

「メディアや口コミを通して間接的に伝える。メディアが増えた時代だからこそ、より効果が出てる」とキョウコさん。「だから企業や自治体以外にもPRの効果に目をつけている人は少なくない」とコーヘイ。「政治家や政党から依頼が入ることも多い」と後藤さん。「聞いたことある。アメリカ大統領選挙にPR会社が関わってるって」とキョウコさん。アメリカでは、選挙は『PRの戦い』って言われることもあるそうだ。

◆印象をよくする情報しか伝わらない?

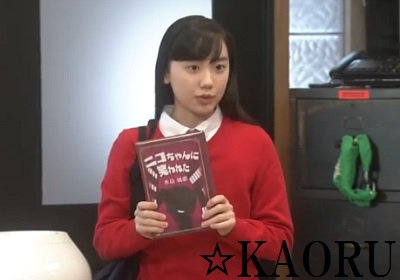

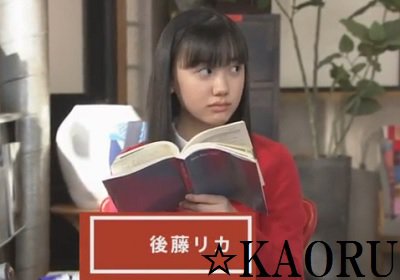

「ふーん。でもPR会社を通してニュースになった場合、その政治家の印象をよくする情報しか伝わらないって事もあるんじゃない?」とリカが言う。「そのニュースが、PRをそのままニュースにしているかどうか、見ただけじゃわからない事もある」と続けて後藤さん。「え? じゃあ、その政治家のよくない所が全然わからないじゃん。良い所ばっかり伝えられるんだったら、そんなニュースは見ない方がいいかも」とリカ。「それだと、その政治家のことが全然わからなくなっちゃう。たとえ良い事だけだとしても、やったことが事実なら見たほうがいいと思う」とコーヘイ。

◆いいことだけを伝えるニュースは、参考にする・しない?

「じゃあ、どっちがいい? そのニュースがいいことだけ伝えていても参考にするべきなのか、悪いことを伝えていないなら参考にしないほうがいいのか」と後藤さんは言う。「うーん…」と考え込むリカとコーヘイ。「何かほかにいい方法はありませんかね?」とコーヘイが言い、「うん?」と考える後藤さん。最後は話し合いがが始まってしまうのであった。